DANIEL GIL-BENUMEYA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Cuando el cartógrafo Pedro Texeira hizo en 1656 su famoso plano de Madrid por encargo de Felipe IV, lo rotuló Mantua Carpetanorum sive Matritum urbs regia. Los nombres de Mantua de los Carpetanos y el latinizado Matritum (de donde procede el cultismo matritense) ilustran los intentos llevados a cabo en los siglos XVI y XVII para dignificar la historia de Madrid a través de unos mitos que se remontaban hasta la Antigüedad y rivalizaban con las leyendas fundacionales de la mismísima Roma. Madrid había sido designado en 1561 como sede permanente de la Corte y su historia sería desde entonces reinterpretada a la luz de su condición de urbs regia, asiento y encarnación simbólica de un poder que se mostraba a sí mismo como esencialmente católico y europeo.

Varios símbolos madrileños, incluida su heráldica, se vinculan con esos mitos fundacionales. También lo hacen las devociones locales de las vírgenes de la Almudena y de Atocha, patronas, respectivamente, de la Villa y de la Corte, es decir, de la población y de sus reyes. Ambas presumen la existencia de un Madrid premusulmán en el que las imágenes habrían sido ocultadas, para salvarlas de la profanación, y su culto restaurado tras la victoria sobre el islam. La leyenda, a la que algunos otorgan valor histórico, cuenta que la imagen de la Almudena fue escondida por los madrileños en el año 712 dentro de un cubo de la muralla y hallada tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VI en 1085. Relato paradójico, pues las murallas de Madrid no se construyeron hasta un siglo y medio después de la conquista islámica y la propia advocación mariana tiene nombre árabe: al-mudayna, la ciudadela.

El árabe es, en efecto, la lengua con la que Madrid aparece en la historia, como un ḥiṣn o castillo situado en la región fronteriza de la Marca Media, que deviene madīna o ciudad y que está bajo la obediencia sucesiva del emirato, del califato y finalmente del reino taifa de Toledo. Las fuentes árabes sobre Madrid (recopiladas por María Jesús Viguera, de donde sacamos las citas y referencias a las mismas que se hacen en este artículo) proporcionan diversos datos sobre los 220 primeros años de historia de la ciudad, entre ellos el de su fundación. A ella se refiere por primera vez el cronista Ibn Ḥayyān (m. 1076), quien, citando a su predecesor al-Rāzī (m. 955), cuenta que el castillo de Madrid es una de varias fundaciones mandadas hacer por el emir Muḥammad I (r. 852-886) «para las gentes de la frontera de Toledo», en el marco de una intensa actividad constructora y de refuerzo de los «lugares extremos», las «fronteras» y las «brechas» de al-Andalus. Se ha entendido, pues, que la fundación de Madrid tuvo por objeto afianzar el poder de Córdoba en esta región liminar y poco poblada y, en particular, hacer frente a la constante insumisión de Toledo y a las incursiones asturianas. La fundación suele considerarse previa al año 865, en que el afán urbanizador de Muḥammad I se estanca, y en cualquier caso anterior al 871, pues ese año, relata Ibn Ḥayyān, un rebelde toledano llamado Masūna o Masūya fue interceptado y muerto en Madrid por quien quizás era el primer alcaide de la plaza: ‘Ubayd Allāh b. Sālim. Existen hipótesis alternativas que atribuyen la fundación del ḥiṣn madrileño a alguno de los muchos rebeldes del emirato o a la iniciativa del clan amazig (bereber) de los Banū Sālim, asentado en la Marca Media, con quienes puede relacionarse el patronímico del citado ‘Ubayd Allāh b. Sālim. En ambos casos, los cronistas del califato habrían otorgado posteriormente a los Omeyas el mérito de la fundación.

Si la aparición del ḥiṣn de Madrid en época emiral parece clara en cualquier caso, menos evidente es si se apoyó en un hábitat anterior, punto que resulta crucial desde una perspectiva presentista, pues en él se dirime a quién corresponde la paternidad de la capital de España. La preexistencia de un supuesto poblado visigodo es un tópico recurrente, a pesar de que no cuenta con evidencias documentales ni materiales. Académicamente, descansa en una difundida hipótesis de Jaime Oliver Asín (1959), que puede enmarcarse dentro de la orientación nacionalista del arabismo español de la época, y de la que él mismo se desdijo poco después, por carecer de fundamento. Se trata, además, de un tópico atravesado por un esquematismo histórico que supone que, si Madrid existía antes de la fundación emiral, su origen debe situarse en la etapa histórica anterior a al-Andalus, y no, por ejemplo, en el siglo y medio de historia andalusí que precede a Muḥammad I. En efecto, hasta el momento los únicos indicios de un hábitat anterior a la fundación del ḥiṣn madrileño son ya de época islámica.

El nombre con el que Madrid aparece en la historia es Maŷrīṭ, antecesor del topónimo actual a través del romanizado Magerit y sucesivas variantes. Carece de significado claro, por lo que se le han atribuido etimologías muy diversas. Tres hipótesis mantienen hoy cierto crédito académico: la primera, que sería la arabización de un hidrónimo romance matrice, con metátesis por posible contagio del término árabe maŷrà, «cauce de agua»; la segunda, que es un híbrido de esa misma palabra maŷrà y el sufijo de origen romance –īṭ (del latín –etum), indicador de abundancia, debido a la riqueza hídrica del solar madrileño; y la tercera, más reciente, que podría tener un origen amazig (quizás un etnónimo) o árabo-amazig.

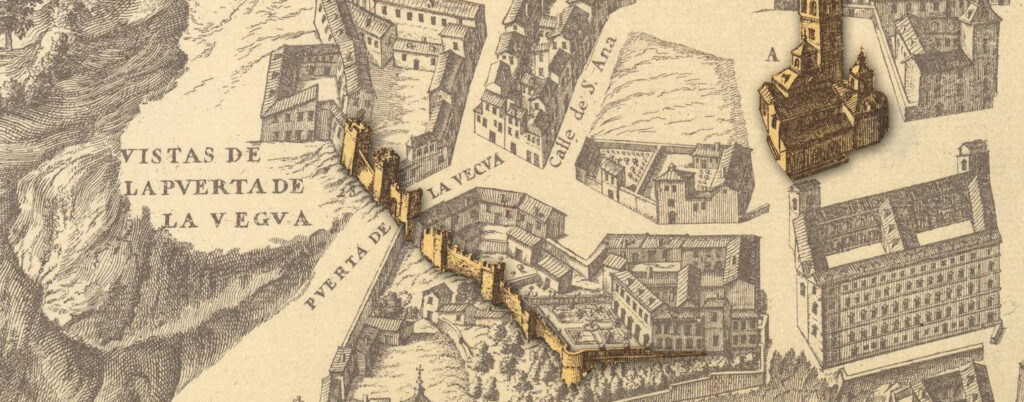

Las características del ḥiṣn de Madrid han sido y son aún objeto de conjetura, pues sus restos fueron sistemáticamente destruidos entre los siglos XVI y XX para atender a las necesidades del entorno palaciego. Los datos más recientes hablan de un recinto amurallado de unas cuatro hectáreas, lo que sitúa a Madrid en el rango de pequeñas ciudades de la Marca Media como Calatrava, Zorita de los Canes y Alcalá. De la construcción, reconstrucción o refuerzo de las murallas tenemos la fabulosa noticia de Ibn Ḥayyān, transmitida por al-Ḥimyarī (s. XV), que refiere cómo, al ser excavado «el foso exterior de la muralla de Madrid […] se encontró en él una tumba con un esqueleto gigantesco, cuya longitud era de 51 codos, es decir 102 palmos [unos 21,31 metros], desde la punta de la cabeza a la de los pies», y añade que acudió a levantar acta de ello el cadí de Madrid con sus testigos. La muralla contaba con al menos dos puertas, que llegaron hasta la Edad Moderna, y junto a una de ellas se situaba «la mezquita aljama donde regularmente se pronunciaba el sermón», como escribió al-Idrīsī hacia 1150, cuando Madrid llevaba unos 65 años siendo una ciudad castellana. La mezquita, para entonces, se había convertido en iglesia de Santa María, llamada por su ubicación «de la Almudena». No está claro cuándo surge esta denominación, heredera del árabe al-mudayna, ni qué designaba originalmente, si el recinto amurallado en su conjunto o una parte segregada del mismo. En cualquier caso, su mutación antroponímica constituye una curiosa herencia inmaterial del Madrid andalusí.

Madrid tenía también cuatro núcleos de población extramuros, tres de los cuales parecen producto del crecimiento urbano de los siglos X y XI, mientras que el restante, situado en el cerro de las Vistillas, podría ser contemporáneo o algo anterior a la construcción del ḥiṣn. Se ha documentado también un cementerio, en el entorno de la plaza de la Cebada, que estuvo en uso entre los siglos IX y XV, es decir, también en época mudéjar. Madrid no fue por tanto solo un enclave militar, sino también una madīna o ciudad. Ambos conceptos se suceden y se yuxtaponen en las fuentes medievales, como en la descripción de al-Idrīsī: «Madrid, ciudad pequeña y fortaleza bien defendida y próspera». Podemos entender con ello que desarrolló una vida civil y llegó a tener cierta capacidad de estructuración administrativa del territorio circundante, lo que es coherente con la existencia de un cadí y de una mezquita aljama. Los restos de cultura material sacados a la luz por la arqueología hablan de labores agrícolas, de trabajos textiles y de fabricación de una cerámica que alcanzó cierto renombre. Al-Ḥimyarī, entre otros, se hacía eco de que «existe en Madrid una tierra con la que se fabrican ollas, que pueden usarse sobre el fuego durante veinte años sin que se quiebren ni se corrompa por el calor ni por el frío lo que en ellas se cocina».

Observatorio Islamofobia Por un periodismo inclusivo frente a la islamofobia

Observatorio Islamofobia Por un periodismo inclusivo frente a la islamofobia